体重管理日益受到公众广泛关注,7月25日,由中国健康促进与教育协会主办的中国健康知识传播激励计划2025年健康体重科普传播大会在北京举行。与会专家指出,随着体重指数(BMI)的升高,多种并发症患病率和合并的并发症数量有增加趋势,并呼吁公众关注体重对生活质量的影响,以及对肥胖人群进行分层管理等。会议由全民健康生活方式行动国家行动办公室、中国健康促进与教育协会自我健康管理分会提供专业支持,会上还发布了微博健康体重管理关注度报告。

中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长孔灵芝作报告

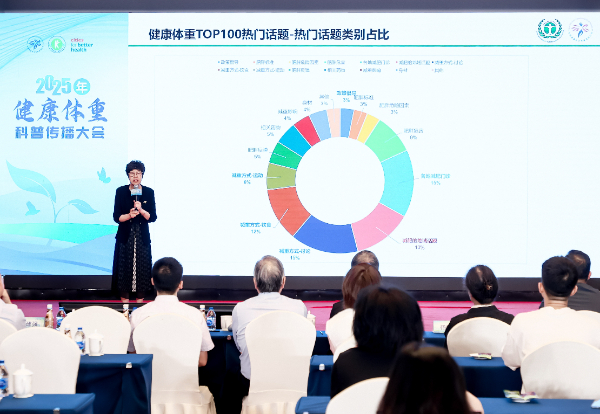

减肥、运动及减脂成公众关注热词

中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长孔灵芝介绍,自去年6月“体重管理年”启动以来,体重管理受到公众高度关注,今年3月两会期间达到峰值,当月微博用户相关话题阅读量达到17.9亿人次。公众关注度较高的话题涵盖政策倡导、肥胖标准、肥胖危害、减肥门诊、减重方式等多个方面,其中减肥、运动、减脂则是用户最为关注的3大热词。关注度前十的热词还包括肥胖、减重、健身、身材、瘦身、超重、塑形。同时,不同年龄用户的关注各有不同,18岁及以下网民更关注肥胖,19-29岁更关注超重,30-39岁关注健身、肥胖和减重,40岁以上网民更关注肥胖。报告还分析了热门话题的地域特征,可为未来的体重管理科普传播提供参考。

北京大学人民医院内分泌科主任医师罗樱樱表示,随着体重指数(BMI)的升高,多种并发症患病率和合并的并发症数量有增加趋势,在肥胖症人群中,约90%至少有1种并发症,而超过60%的肥胖症人群有两种或两种以上并发症。

罗樱樱建议,应当对于不同的肥胖人群进行分层管理。对于肥胖症患者,要通过减重来改善健康状态;而对于临床肥胖症前期的人群,应该预防肥胖症的发生。同时,对于肥胖症治疗的目标,不仅仅是控制肥胖,还要控制并发症。减重幅度也应达到能改善健康状态。

什么情况下应及时就诊进行体重干预?罗樱樱给出三个判断建议,包括出现体重快速增加或下降、或体重异常到影响日常生活能力甚至损伤身体器官,或通过控制饮食与加强运动仍然不能控制体重,应尽早到体重门诊接受专业诊断及治疗。

专家热议健康体重管理策略

健康生活方式是体重管理的关键

国家心血管病中心预防医学处副处长李希分享了基于心血管病高危人群早期筛查和综合干预项目的一项体重相关研究。研究揭示了从生活质量角度评价的“健康体重”。BMI与生活质量的水平呈倒J形曲线关系,BMI在22-23之间生活质量最高,而体重过轻或超重肥胖都会带来生活质量的下降。老年人对BMI在生活质量方面的影响更为敏感,女性中高BMI在行动能力、自我照顾、日常活动方面的影响更显著,而男性中低BMI在抑郁焦虑方面的影响更显著。

李希表示,通常认为对老年人体重的要求可以适当放宽,但通过力量和柔韧锻炼,减少老年人的肌肉流失,对健康有多方面的益处。俗话说,有钱难买老来瘦,从研究结果来看,应该是“有钱难买老来有肌肉”。

在体重管理方面,中国健康促进与教育协会自我健康管理分会主任委员赖建强表示,健康生活方式是体重管理的关键。需要注意的是,单纯依靠BMI评估身体状况虽然便捷但有局限,建议从体型、体重、体成分和体能等多指标综合判断,并制订相应的体重管理目标。

中国健康知识传播激励计划健康知识宣传员白岩松建议保持适当的饥饿感,不要吃得过饱,而要在餐前半小时到一小时能感到有点饿。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系马冠生教授解读了《体重管理指导原则(2024年版)》的核心内容,并表示,所有有减重需求的个体都应接受全面的生活方式干预,而其中膳食干预是主要手段,推荐通过限制总能量摄入的均衡膳食模式来控制体重,要保障食物多样化以及确保摄入足够的营养素。马冠生教授倡导公众保持口味清淡,提示公众过量摄入盐、油、糖都会增加肥胖的风险。当前公众对控糖的关注度远超油和盐,容易忽视盐和油的过量摄入对健康带来的影响。

浙江省卫生健康委医疗应急处处长罗华标从组织领导、技术支撑、环境营造三个方面介绍了浙江省在健康体重管理上的探索和实践。浙江省积极响应“体重管理年”活动,在组织领导上,将“体重管理”列入省委改革办“群众天天有感”微改革项目,同时积极鼓励基层试点创新,在全省8县(市、区)开展“一县一特色”体重管理试点;在技术支撑上,努力推动医疗机构服务能力提升和医防融合,在全国率先建立首诊测身高体重腰围制度,成立全国首个省级健康体重指导中心,并创新体重管理模式,把“诊后干预”做起来。罗华标还强调体重管理的“早预防”和“早干预”,建议体重管理要从儿童青少年抓起,从娃娃抓起,从“娘胎里”抓起;同时养成经常监测体重的良好习惯,一旦体重指数超标了,要尽早开始干预。